ダンピングファクターと伝導ノイズ ダンピングファクターと伝導ノイズ |

中川 伸 |

|---|

ダンピングファクター(以下DF)とは想定するスピーカーインピーダンス(例えば8Ωとか4Ω)をアンプの出力インピーダンスで割った値で、周波数特性を持ちます。DFが無限に近ければ定電圧駆動で、0に近ければ低電流駆動となります。どちらが良いのか50年ほど前に論争となりました。当時、ラジオ技術社は日立の中央研究所に依頼し、実験をしました。その結果は定電圧駆動の方が歪みが少ないという結論でした。つまり振動系で発生する歪みとは逆の電流歪みが発生して打ち消し効果を持つことが分かったのです。駆動力は電流に比例するという単純な理論にはならないのです。当然ながら世界中のスピーカーメーカーは定電圧駆動に於ける性能を追求しています。 フルレンジスピーカーを定電流駆動するとインピーダンスが上がるf0と高域が持ち上がって聴こえるので、事実上ワイドレンジになります。いわゆるドンシャリになりながら、制動がゆるくてリラックスしたかのような鳴り方をするので好む人も居るでしょう。これは個人の自由ですが、私は厳しくてシリアスな音楽も聞きたいので、DFは高い方が好きです。その方が真剣さや気迫が伝わるからです。 さてDFの測定にはオンオフ法と電流注入法があります。低いDFならオン・オフ法でも測定はできますが、高いDFは電流注入法でなくては正しい測定ができません。トランス付きの真空管アンプでDFが300というのがありましたが、オン・オフ方で測定していました。そのため、いささか値には疑問が残ります。私は使ったこと無いのですですが、オン・オフ法は実際よりもかなり大きめにDFが出るようです。というよりは、オンオフ法はそもそも誤差が多いので、高く出た値を選んでいるのかもしれません。電流注入法は無信号に於ける被測定アンプへ、別なアンプから8Ωを通じて電流を注入します。この時、8Ωに発生する電圧を被測定アンプの出力に発生する電圧で割った値がDFになります。

この方法だと1万以上であっても正確に測定できます。例えば40V(p-p)で駆動したとします。DFが1000なら、測定電圧は40mVになります。4mVなら10000で1mVであれば40000となります。1mVだとミリバルでは残留雑音の影響から正しくは測れませんので、オシロスコープを使って波形からp-pを読み取るのです。そうすればかなり正確に読み取れます。このように高いDFを測定するには確かな技術と工夫が必要です。

さて、出力インピーダンスは計算で出すこともできます。R(NFB)=Ro/(1+Ao× β)になります。ここで注意をしなくてはならないのは、NFBを掛けた後の出力インピーダンスは、NFBをかけないときの出力インピーダンスRoを無負荷時のアンプゲインAoで計算します。NFB計算の多くは負荷時のゲインで計算しますからこの違いには特に注意が必要です。例えば裸の出力インピーダンスが72Ω、負荷インピーダンスが8Ω時に40dBのNFBがかかっているとしましょう。無負荷にすればゲインは20dB上がるので60dBのNFB量に変わります。以上からNFB後の出力インピーダンスを計算すると72mΩになってDFは、111になります。このことから負荷時のNFBが40dBなら100以上、60dBなら1000以上になるという簡易計算も成り立ちます。5000のDFならNFB量は74dBというめったにない値が必要です。この詳細な理論解析は石井伸一郎氏が、多分、1970年代のラジオ技術誌で詳しく解説しております。

でも実測すればそこまでは高くなりません。その主な理由は出力リレーの接触抵抗です。私が1973年に設計したスタックスのDA-300のDFは1800(100Hz)700(1kHz)、1980年に設計したフィデリックスのLB-4や改良型のLB-4aは40000(1kHz以下)、2008年設計のセレナーテは約200(1kHz)というDFですが、いずれも電源オンオフ時のポップノイズを小さくする工夫をすることで、出力リレーを排除して達成しています。因みにLB-4とLB-4aはNFBが90dB以上掛かっているので、前記理論とも合致します。でも実際にはスピーカーケーブルを接続すれば、また低下してしまいます。そこで考えたのが、リモートセンシングというスピーカーケーブルによるDFの低下を防ぐ世界初の方法です。これはスピーカーケーブルによる音質差を圧縮する効果もあります。

LB-4とLB-4aとCERENATEはリモートセンシングを掛けられるので実際にスピーカーを駆動した場合でも高いDFが得られます。これら3機種のリモートセンシングアンプは約600台が売られていますが、私の知る限りでは、多くの人がリモートセンシングを使っています。低音楽器のスタッカートに於いて立ち上がりや立下がりが遅れないことは音楽的にとても重要です。奏者のリズム感の良し悪しに直結するからです。わかりやすく言えば、アンプの瞬発力と制動力と言えるかと思います。DFを低くするのは簡単でアンプとスピーカーの間に抵抗を入れることで実験はできます。低くすると甘くふくよかな低音になるのでのんびりとリラックスした感じになります。

もちろん好きな人はいますが、しかし、リズムに乗り遅れたベース奏者の様に聴こえてしまい、音楽の緊迫感が薄らいでしまうのです。私は低音が出る出ないは頭で補正できますが、このリズム感の遅れはどうすることもできないので、私は必ずDFは高くしたいです。もしもそれによるマイナス面が生じたなら、それらの問題は他の方法で解決します。最も低音が遅れないのはMFBですが、リモートセンシングはそれに次ぐものです。

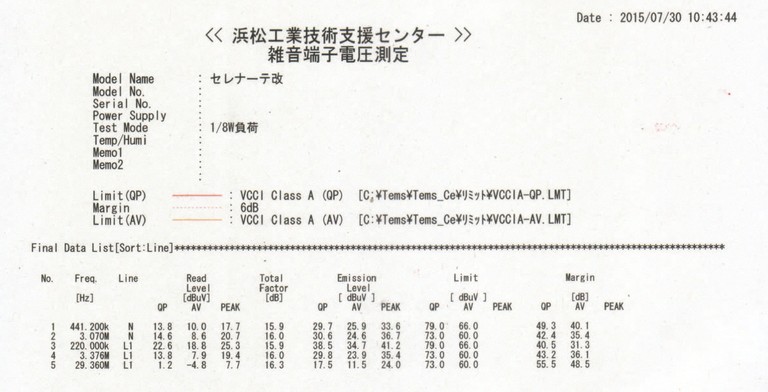

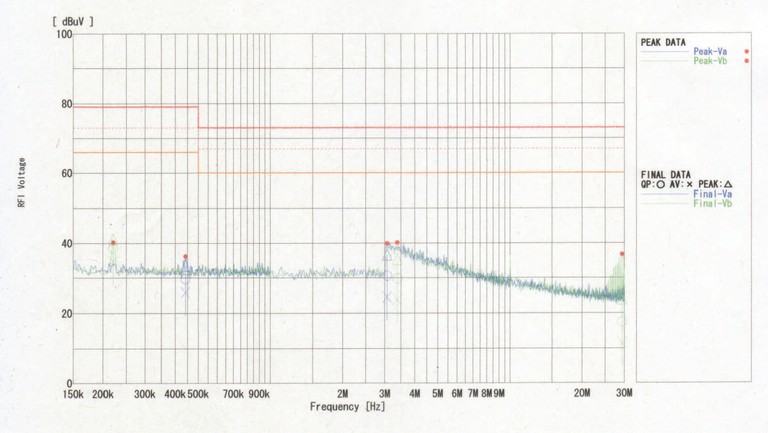

CERENATEは現行製品ですが、実は第4ロットからバージョン2に変更されています。変えたのは、スイッチングトランスの巻き方と、駆動タイミングの適切化です。これによってコモンモードノイズ(伝導ノイズ)が約8デシベル減ったのです。先ずはそのデーターをここに掲載しますが、浜松の公的な試験場で測った時に検査官が、あれ?電源入ってますか?って確かめたほどの少なさです。これは、ほぼ測定限界に近いです。

CISPR規格に対するノイズマージンがQP値で40.5dBから55.5dB取れています。スイッチング電源に詳しい方なら驚くような値です。オーディオアンプの測定条件は、最大出力の8分の1で測ります。つまり左右で80ワットのCERENATEは左右で10ワット時のデータです。でも、このことによって音質は確実にアップしました。高域はよりなめらかになり、低域は力が出るのです。スイッチングノイズそのものは直接に聴くことはできませんがオーディオにとっては大敵ということが益々明白になりました。つまり普通のハードスイッチング電源はオーディオ用には論外と言いたいところです。最低限ソフトスイッチング技術は必要でしょう。最初のCERENATEでも30,000円の総額でバージョン2にアップ可能ですが、忙し過ぎが続いているため公表は控えておりました。

このような、超低ノイズの電源はヤマハのPS電源とサンケンのSMZ電源(後にLLCと広く呼ばれる)とフィデリックスのセリニティー電源の3種類ほどしかありません。その中でもセリニティー電源は9kHzから150kHzまでの一般規格外のノイズをも含めれば最少です。セリニティー電源の基本波はデジタルオーディオで使われる192kHzサンプリングよりも高い220kHzに選んでいます。他の方式は150kHz以下のノイズ規格外の周波数に基本波や2〜3倍波のノイズを逃げ込ませていることが多いのです。オーディオ用途なら9kHzから30MHzの間で伝導ノイズを測るべきでしょう。

オーディオの人達は電源ノイズといえば真っ先に出力ノイズとノーマルモードノイズ(ディファレンシャルモードノイズともいう)を思い浮かべます。でも、より大切で厄介なのはコモンモードノイズです。それを測るベストな方法は世界の英知が集まって制定したCISPR規格で定められています。EMCとノイズ規制

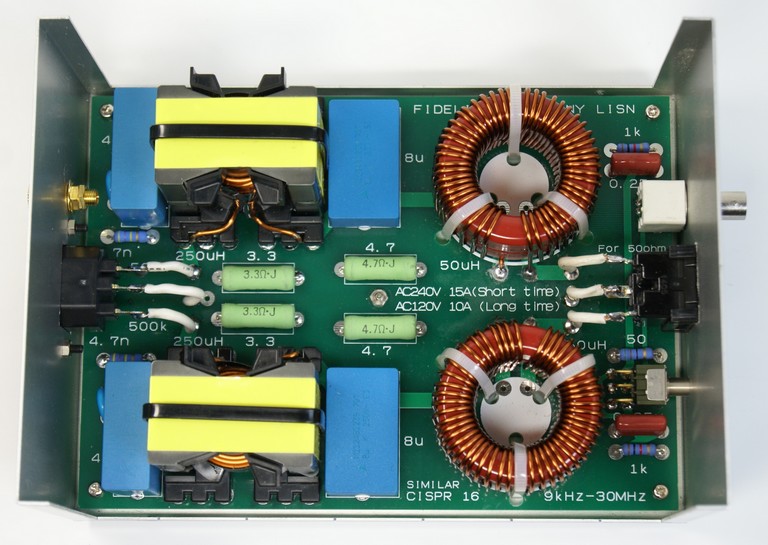

でもそれを知らなかったり、測ったことの無い人たちが、ネット上に正しくない情報を色々と書き込んでいます。データの無い記載はあくまでも空想です。それを図るには擬似電源回路網とスペクトラムアナライザーが必要ですが、いずれも高価なので計った人は少ないのです。そこで測りやすい様に小型で安価な擬似電源回路網(LISN)を作ってみました。

左が認定品(KNW-242F)で、右が今回のTINY LISNで簡易測定用です。回路は上記でコアの材質やギャップやサイズは十分に検討してあります。類似のものは何度か作っていますが、20MHz以下はよく合い、20MHzから30MHzは数dBの誤差程度です。これは\75,000(税送料別)ですから認定品の4分の1です。スペクトラムアナライザーはアドバンテストや共立の50Ω入力で9kHzからのものであれば換算無しで使えると思います。ご注文頂ければ制作可能ですが、仕事が混んでいるので納期は余裕を見て頂ければ幸いです。ではよろしくお願い致します。